Tout d’abord, le réalisateur a su trouver son propre style en se libérant des influences trop fortement ressenties dans ses précédentes œuvres, nous offrant donc un film beaucoup plus naturel. Mais ce n’est pas tout. S’affranchissant de toute autorité, Lou Ye a réalisé son film en n’acceptant aucune contrainte, brisant ainsi de nombreux tabous. Il y a tout d’abord celui de la représentation de la sexualité à l’écran. Loin d’être une simple provocation visant à faire parler du film, la nudité des personnages à l’écran n’est que le reflet de la passion qui anime ces êtres perdus au milieu de l’agitation de tout un peuple. Quant à cette agitation, justement, l’évocation des événements de Tian An Men est tellement légère que penser qu’elle soit à l’origine des sanctions infligées à Lou Ye prêterait à sourire si l’affaire n’était pas si navrante. Car le sujet du film n’est pas là.

Tout d’abord, le réalisateur a su trouver son propre style en se libérant des influences trop fortement ressenties dans ses précédentes œuvres, nous offrant donc un film beaucoup plus naturel. Mais ce n’est pas tout. S’affranchissant de toute autorité, Lou Ye a réalisé son film en n’acceptant aucune contrainte, brisant ainsi de nombreux tabous. Il y a tout d’abord celui de la représentation de la sexualité à l’écran. Loin d’être une simple provocation visant à faire parler du film, la nudité des personnages à l’écran n’est que le reflet de la passion qui anime ces êtres perdus au milieu de l’agitation de tout un peuple. Quant à cette agitation, justement, l’évocation des événements de Tian An Men est tellement légère que penser qu’elle soit à l’origine des sanctions infligées à Lou Ye prêterait à sourire si l’affaire n’était pas si navrante. Car le sujet du film n’est pas là.

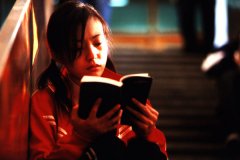

Quand la jolie Yu Hong quitte sa province du nord-est de la Chine pour aller étudier à Pékin, elle découvre le monde étudiant et entrevoit une indépendance qui lui paraissait encore inenvisageable quelques semaines plus tôt. Sa rencontre avec Zhou Wei sera l’élément déclencheur d’un mouvement parallèle à celui qui emportera les personnages en ce mois de juin 1989. Les deux étudiants vivront une relation amoureuse d’une intensité extrême et cette histoire passionnelle vécue sur fond d'agitation politique les conduira malgré eux vers la séparation. Dévorés par la passion, les deux amants plongeront en effet dans une relation qui passera successivement de l’amour à la haine.

Quand la jolie Yu Hong quitte sa province du nord-est de la Chine pour aller étudier à Pékin, elle découvre le monde étudiant et entrevoit une indépendance qui lui paraissait encore inenvisageable quelques semaines plus tôt. Sa rencontre avec Zhou Wei sera l’élément déclencheur d’un mouvement parallèle à celui qui emportera les personnages en ce mois de juin 1989. Les deux étudiants vivront une relation amoureuse d’une intensité extrême et cette histoire passionnelle vécue sur fond d'agitation politique les conduira malgré eux vers la séparation. Dévorés par la passion, les deux amants plongeront en effet dans une relation qui passera successivement de l’amour à la haine.

Douze années s’écouleront avant que les deux amants ne se retrouvent. Une jeunesse usée par des espoirs déçus a effacé les sourires. Les deux amants marchent silencieusement sur la plage tandis que leur teint pâle reflète la couleur dorée des rayons du soleil. Il est des erreurs que l’on ne peut réparer. Des regrets dont on ne peut se défaire. Des sensations que l’on ne retrouvera jamais.

Douze années s’écouleront avant que les deux amants ne se retrouvent. Une jeunesse usée par des espoirs déçus a effacé les sourires. Les deux amants marchent silencieusement sur la plage tandis que leur teint pâle reflète la couleur dorée des rayons du soleil. Il est des erreurs que l’on ne peut réparer. Des regrets dont on ne peut se défaire. Des sensations que l’on ne retrouvera jamais.

Au départ, on croit à un film politique ; on est en 1987 et Yu Hong, petite campagnarde de Tumen, vient de décrocher son entrée à l’Université de Pékin et quitte son petit ami pour tracer son destin. On est à 2 ans des évènements sanglants de la place Tien An Men, et la tension va monter au fil des minutes. 1988, affirmation de l’identité de la jeune femme, premières véritables amitiés et 1er véritable amour avec un jeune homme insaisissable, un certain Zhou Wei. 1989, un souffle de liberté s’empare de la jeunesse chinoise, qui brandit les drapeaux et défie le pouvoir autoritaire en place pour le faire chuter. Mais le massacre n’est pas évoqué clairement, on voit seulement quelques soldats tirer en l’air, une camionnette brûler, et c’est à peu près tout ; même si la confusion du moment est très bien rendue avec cette caméra sur l’épaule et ce montage très vif, on est quelque peu frustrés du traitement de ce temps fort majeur de l’Histoire mondiale.

Et puis l’on comprend soudain qu’Une jeunesse chinoise n’est pas un film politique, mais simplement un film sur l’amour, sur cet amour passionnel défini comme « une blessure qui ne doit pas se refermer, sinon il n’y a plus d’amour », sur un amour fou proche de celui évoqué dans l’Empire des Sens, où la passion entre 2 êtres éclipse toute l’agitation historique autour d’eux tout en influençant sur leurs relations de manière indirecte. Car c’est ce même soir de répression politique qu’un grand choc amoureux vient frapper Yu Hong en plein cœur, un choc qui va la faire s’éloigner de ce Zhou Wei si idéalisé, si désiré, si aimé. Et tandis que le fil de l’Histoire va s’accélérer (mur de Berlin, fin de l’URSS, rétrocession de Hong-Kong), les 2 amants vont s’éloigner inexorablement l’un de l’autre. Et l’on repense alors à ce Suzhou River magnifique signé du même Lou Ye en 2000, cette quête passionnée et fantasmée entre Mardar et Moudan…

Et puis l’on comprend soudain qu’Une jeunesse chinoise n’est pas un film politique, mais simplement un film sur l’amour, sur cet amour passionnel défini comme « une blessure qui ne doit pas se refermer, sinon il n’y a plus d’amour », sur un amour fou proche de celui évoqué dans l’Empire des Sens, où la passion entre 2 êtres éclipse toute l’agitation historique autour d’eux tout en influençant sur leurs relations de manière indirecte. Car c’est ce même soir de répression politique qu’un grand choc amoureux vient frapper Yu Hong en plein cœur, un choc qui va la faire s’éloigner de ce Zhou Wei si idéalisé, si désiré, si aimé. Et tandis que le fil de l’Histoire va s’accélérer (mur de Berlin, fin de l’URSS, rétrocession de Hong-Kong), les 2 amants vont s’éloigner inexorablement l’un de l’autre. Et l’on repense alors à ce Suzhou River magnifique signé du même Lou Ye en 2000, cette quête passionnée et fantasmée entre Mardar et Moudan…

Grand film sur l’amour, la liberté individuelle et le souvenir, Une Jeunesse Chinoise montre en filigrane à quel point un état totalitaire est complètement dépassé et ringard face à la puissance de la passion. Lou Ye filme avec rage, avec une envie de vivre qui force le respect et l’admiration. Difficile de résister à ce grand tourbillon de la vie si commun à chacun d’entre nous…

On connaît l'histoire honteuse et houleuse d'une Jeunesse chinoise et l'interdiction pure et simple de son auteur de tourner en Chine pendant 5 ans. Encore une fois, ce qui était valable à la fin des années 80 l'est encore aujourd'hui, le système répressionnaire de la Chine étant encore en place, prenant de ce fait en otage le réalisateur Lou Ye, ou lui fermant tout simplement ses frontières pendant une période déterminée. C'en est triste dans la mesure où Une jeunesse chinoise est tout simplement un grand film. La Chine prive donc l'un de ses réalisateurs les plus talentueux (convoqué à l'origine à Cannes qui plus est) à cause de quoi? De thèmes abordés jugés trop néfastes pour l'image du pays? Voir des personnes faire l'amour nuit-il donc au régime, à ses hautes instances? Le fait de rappeler la révolution étudiante à TienAnMen que tout le monde connaît éperdument, et qui est traitée ici uniquement en surface? Toute cette hypocrisie se réfère aussi aux films érotiques nippons, où les parties génitales sont floutées alors que l'on assiste à des scènes pour le moins explicites.

On connaît l'histoire honteuse et houleuse d'une Jeunesse chinoise et l'interdiction pure et simple de son auteur de tourner en Chine pendant 5 ans. Encore une fois, ce qui était valable à la fin des années 80 l'est encore aujourd'hui, le système répressionnaire de la Chine étant encore en place, prenant de ce fait en otage le réalisateur Lou Ye, ou lui fermant tout simplement ses frontières pendant une période déterminée. C'en est triste dans la mesure où Une jeunesse chinoise est tout simplement un grand film. La Chine prive donc l'un de ses réalisateurs les plus talentueux (convoqué à l'origine à Cannes qui plus est) à cause de quoi? De thèmes abordés jugés trop néfastes pour l'image du pays? Voir des personnes faire l'amour nuit-il donc au régime, à ses hautes instances? Le fait de rappeler la révolution étudiante à TienAnMen que tout le monde connaît éperdument, et qui est traitée ici uniquement en surface? Toute cette hypocrisie se réfère aussi aux films érotiques nippons, où les parties génitales sont floutées alors que l'on assiste à des scènes pour le moins explicites.

Si il faut reconnaître le caractère sulfureux d'Une jeunesse chinoise, aussi bien dans son approche de l'amour que des propos politiques jugés effectivement douteux par les censeurs, rien n'atteint ne serait-ce que le dixième du film raciste et racoleur anti-japon par excellence : Camp 731, horreur venant tout droit de Chine populaire. Alors pourquoi censurer le travail de Lou Ye? Cette superbe chronique sur l'amour, sur la passion, dévoile alors la Chine étudiante sous un oeil certes décalé et sauvage, mais son traitement fait l'impasse sur toute forme de vulgarité ou de dénonciation épicée. Comme dit précédemment, lorsque le mouvement étudiant s'organise en direction de TienAnMen à bord des nombreuses voitures remorques, ce n'est qu'un pur moment de grâce cinématographique. La retenue, l'aspect documentaire (soutenu par quelques images d'archive), allié au montage extraordinaire du duo Lou Ye/Zeng Jian et soutenu par la musique de Peyman, cet ensemble fait naître la grâce. Les séquences d'amour entre Yu Hong et ses partenaires ne sont que grâce. Le réalisme du geste, la passion. Le cinéaste maîtrise ses protagonistes, ces jeunes étudiants en quête de nouvelles libertés (chroniques entre Pékin et Chongqing sur plusieurs années) à travers des portraits finement ciselés et terriblement attachants.

Même si le sujet traite de la passion, de la frustration, tout simplement de la jeunesse, Lou Ye n'oublie pas de transgresser les codes du mélodrame de base pour en faire une film délibérément courageux, pourtant exempt de reproches lui valant alors une censure totale en Chine. Il y a bien sûr ce plan culte où l'on voit de face deux étudiants totalement nus, allongés sur un lit, en soit quelque chose de pas banal dans l'univers du cinéma de Chine populaire, mais peut être que la pilule passe mal dans la mesure où dix minutes avant, la caméra de Lou Ye effleurait un portait de Mao. C'est vrai, il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. C'est tellement connu comme incompatibilité... Cette incompatibilité s'effrite comme un tracte de propagande brûlé à mesure qu'il s'éloigne de sa "prison" puisque le film était à l'origine en compétition officielle à Cannes (gage de qualité qu'on le veuille ou non), avant d'être disqualifié des suites d'un visa d'exploitation pas valable. Même si sa diffusion symbolique en salles freinera les moins courageux, Une jeunesse chinoise est un film extraordinaire, viscéral, des qualités que l'on doit à ses interprètes, dramatiques et touchants, au montage fantastique et à la réalisation de Lou Ye, une chronique sur l'enfer de la passion et la révolution culturelle.